このたび、当社(本社:東京都千代田区、社長:菅野 悌二)の住宅建築用ミニ・クローラクレーン『U-CUBE』シリーズ URW7035C4-HC1およびURW7055C4-HC1が、日刊工業新聞社主催の「第55回機械工業デザイン賞IDEA」において、「日本デザイン学会賞」を受賞いたしました。

受賞理由

狭小現場・住宅建築現場での稼働に対応し、つり上げ能力:980kg、最大地上揚程:21m~27m、最大作業半径約14mのミニ・クローラクレーンであって、工期の大幅短縮とコスト削減を可能とする点が認められました。

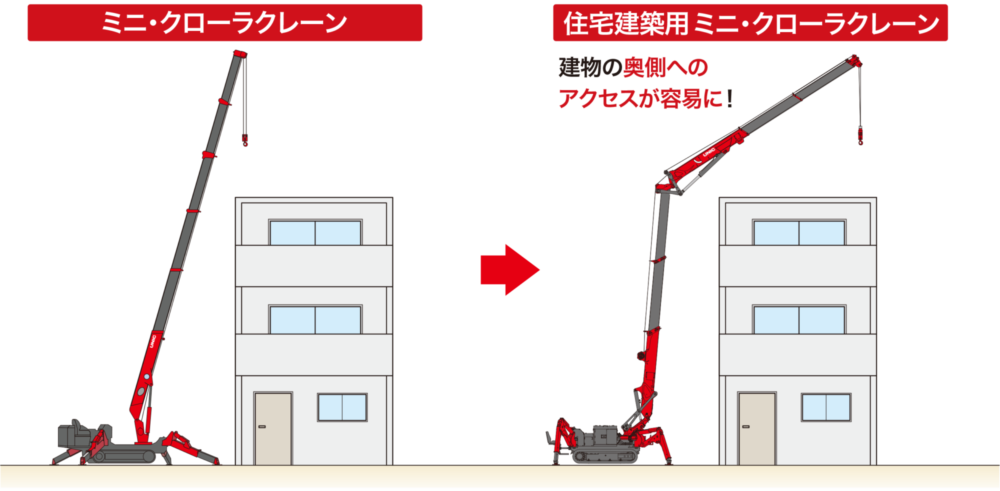

また、格納状態での本体全幅は1.5mで、幅員2mの直角通路を走行でき、狭小現場での作業を可能とさせている点、独自の脱出モードを搭載し、通常のクレーン・アウトリガ操作の制限を解除し、省スペースでの格納・撤収作業が遂行できる点も評価されました。

デザイン面では、コンパクトでありながら、アウトリガが展開するユニークな造形処理は、静から動への展開フォルムとして一定の成果を収めており、ブームやアウトリガに設置された電気配線のブラック色と本体レッド色との対比は力動感や力強さを表出することに成功していると評価されました。

住宅建築用 ミニ・クローラクレーン『U-CUBE』シリーズについて

住宅建築用ミニ・クローラクレーン『U-CUBE』は、住宅密集地などの狭小地における住宅建築施工を行うための機能を追求して開発した、高い可搬性と操作性、安全性を備えた最大吊上能力980kgのクローラクレーンです。

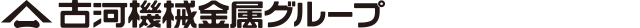

格納時の本体幅は1,500mmとコンパクトで、URW7035C4-HC1は、幅2mの直角通路を、URW7055C4-HC1は幅2.4mの直角通路をそれぞれ走行可能なため、細い路地や敷地内にも容易に進入できます。さらに、『U-CUBE』には独自の「脱出モード」を搭載しています。本モードは、省スペースでの本体格納・撤収を行うための操作設定で、通常のクレーンとアウトリガ操作の制限を解除し、狭い隙間にクレーンを通して現場から撤収する際に必要な操作のみ行えます。アウトリガの張出しパターンも前方各30パターン、後方各36パターンと豊富で、住宅基礎や障害物をまたいでの設置も可能です。また、起伏ブーム※1を採用することで、従来の当社ミニ・クローラクレーンでは揚程が届かなかった建物の奥側や障害物の裏側へのアクセスも容易に行うことができ、資材の搬入・搬出がスムーズに行えます。これらの機能により、建物内部へ『U-CUBE』を設置することも可能で、道路の通行止めを必要とせず、周辺への影響を抑えた施工が可能です。先進のクレーン状態監視システムを搭載しているので、液晶ディスプレイによるクレーン状態の常時監視やラジコン操作にも対応しており、安全性と操作性にも優れています。

『U-CUBE』シリーズは、4階建て住宅の施工に対応する、起伏ブーム段数が3段のURW7035C4-HC1、および6階建て程度の低層階ビルの施工や立体駐車場等の施工に対応する、起伏ブーム段数が5段のURW7055C4-HC1をラインナップしています。URW7035C4-HC1では、起伏ブームの角度も施工現場の求める能力によって85°、90°、95°の3種類から選ぶことができるため、更に多様な作業姿勢で、スペースの取れない狭い施工現場にも柔軟に対応することができます。

※1 起伏ブーム:根元のブーム。コラム部分に伸縮型ブームを採用し、更にブームを連結することで作業性を高めました。

開発背景

近年、住宅建築の耐震化や土地の有効活用にあたり、鉄筋コンクリート造の新築・リフォーム施工のニーズが高まっている一方、都市圏や駅近の利便性の高い住宅密集地や狭小地には、従来のトラック搭載型クレーンやラフテレーンクレーンなど車幅や機体の大きいクレーン車が入り込むことが困難なため、工期の長期化や、それに伴う輸送費・人件費の増加、周辺道路を通行止めにせざるを得ない課題が発生しています。これらの課題を解決すべく、当社のミニ・クローラクレーンの特徴でもあるコンパクトボディが持つ優れた可搬性能と高い吊上げ能力・操作性を両立した住宅建築用ミニ・クローラクレーン『U-CUBE』シリーズを新たに開発するに至りました。住宅施工関連事業者向けに『U-CUBE』を販売することにより、道路を通行止めにせずに狭い経路に搬出入し、限られた作業スペースでも現場に必要なクレーン能力を発揮することで、工期の大幅短縮・コスト削減や地域社会との共生に貢献します。

機械工業デザイン賞 IDEAについて

本賞は、日刊工業新聞社が、経済産業省の後援、日本商工会議所、各工業団体の協賛を得て、日本の工業製品におけるデザインの振興と発展を目的に1970年に創設されたものです。

審査は、製品の品質や安全性に力点が置かれていますが、併せて経済性、市場性や社会性など、さまざまな面から総合的に行われます。審査委員会は関係省庁や大学、各工業団体に属する専門家の方々などで構成されています。